Por Lic. Santiago Demarchi

Cuando hablamos de fuerza o contracción muscular, muchas veces pensamos en números, cargas o ejercicios. Pero detrás de cada movimiento hay una interacción compleja entre biología y mecánica.

El modelo de Hill, propuesto hace más de 80 años, sigue siendo una de las formas más simples y potentes de entender cómo un músculo genera, transmite y controla fuerza.

Mucho más que fuerza

El modelo de Hill no busca describir la contracción muscular al detalle, sino representar sus propiedades mecánicas esenciales.

Nos dice que el músculo no es solo un motor que genera fuerza activa, sino un sistema con componentes activos y pasivos que cooperan para producir movimiento eficiente.

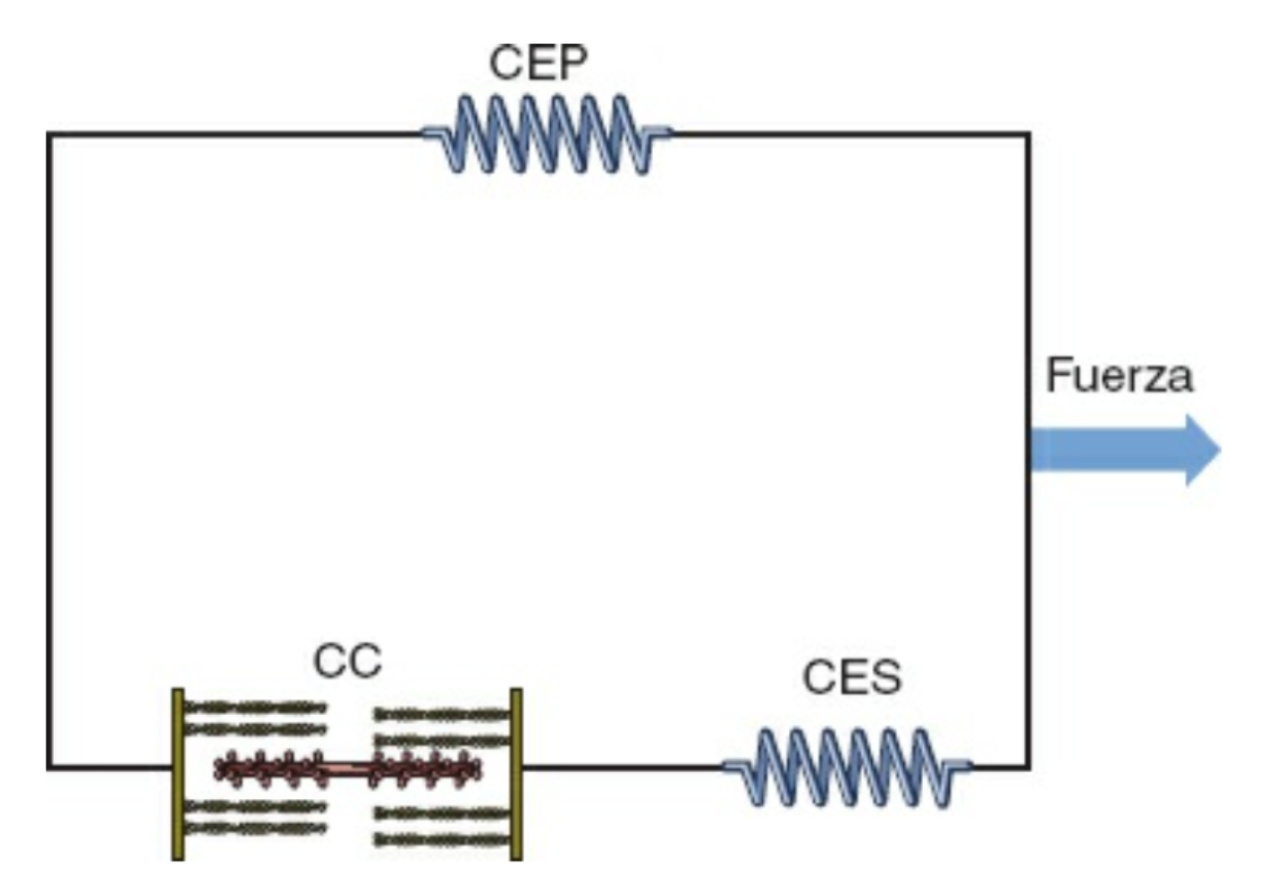

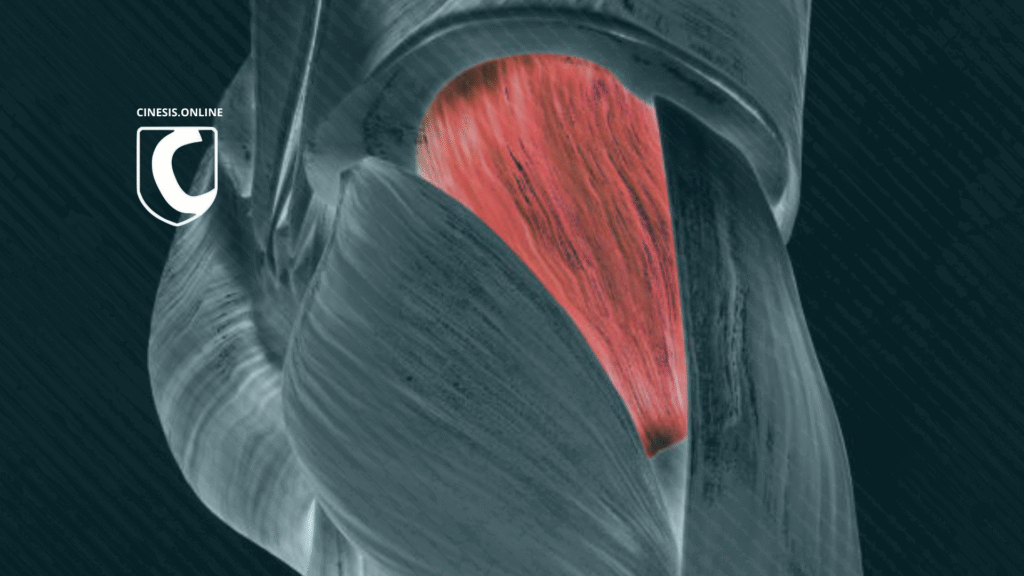

El modelo se compone de tres elementos:

- Componente Contráctil (CC): la parte activa del músculo, donde actina y miosina generan tensión.

- Aquí se produce la fuerza, se consume ATP y depende del calcio.

- Su comportamiento está regido por dos leyes básicas:

- La relación longitud-tensión: cada fibra tiene una longitud óptima donde genera máxima fuerza.

- La relación fuerza-velocidad: cuanto más rápido se acorta, menos fuerza puede producir.

- Componente Elástico en Serie (CES): estructuras como tendones y zonas miotendinosas que se estiran y devuelven energía.

- Actúan como resortes biológicos, almacenando energía en la fase excéntrica y liberándola en la concéntrica.

- Su rigidez es entrenable y determina cuánta fuerza se transfiere en acciones explosivas.

- Componente Elástico en Paralelo (CEP): el tejido conectivo que rodea las fibras musculares.

- No genera fuerza, pero resiste el estiramiento y protege el músculo cuando se alarga más de lo normal.

- Es el responsable de esa tensión progresiva que sentimos al elongar un músculo aunque no haya contracción activa.

Tres componentes, una sola acción

Cuando saltamos, corremos o frenamos, los tres componentes trabajan en conjunto:

- En la fase excéntrica, el CC controla el movimiento y el CES almacena energía elástica.

- En la concéntrica, el CC vuelve a acortarse y el CES libera esa energía acumulada, potenciando la acción.

- Mientras tanto, el CEP aporta estabilidad y limita el exceso de elongación.

Esa interacción explica por qué saltamos más alto en un contramovimiento que en un salto desde estático. No es magia: es física aplicada al músculo.

Aplicaciones prácticas

En el entrenamiento deportivo:

El modelo de Hill nos recuerda que la fuerza no solo depende del músculo, sino también del tendón y del tejido conectivo.

Por eso, un programa completo debe incluir ejercicios que desarrollen tanto la fuerza activa como la capacidad elástica.

- Los ejercicios pliométricos optimizan la interacción entre el CC y el CES.

- Entrenar la rigidez tendinosa mejora la eficiencia mecánica y reduce la pérdida de energía.

- Un músculo fuerte pero con un tendón débil o poco elástico es un sistema desequilibrado.

En rehabilitación:

Comprender el modelo de Hill nos permite entender qué componente está más comprometido:

- En una tendinopatía, el problema suele estar en el CES: hay pérdida de rigidez y desorganización del colágeno.

- En una atrofia muscular, lo afectado principalmente es el CC, pero también se alteran los componentes pasivos, reduciendo la capacidad de absorber y transmitir fuerzas.

La intervención, entonces, debe apuntar a readaptar todo el sistema: músculo, tendón y tejido conectivo.

Más allá del modelo

El modelo de Hill no es perfecto —no contempla las diferencias entre fibras, la fatiga o la coordinación neuromuscular—, pero sigue siendo una herramienta pedagógica y práctica.

Nos permite pensar el movimiento desde un enfoque integrador, no reduccionista.

Y eso, en kinesiología y en entrenamiento, marca la diferencia entre aplicar ejercicios y diseñar procesos de adaptación.

Reflexión final

Entender el modelo de Hill es entender que la contracción muscular no es solo “hacer fuerza”, sino la interacción precisa entre tensión activa, elasticidad y control pasivo.

Cada salto, cada sprint y cada movimiento eficiente nace de ese equilibrio entre generar y almacenar energía.

Cuando comprendemos esos principios, dejamos de copiar métodos y empezamos a leer al músculo como un sistema inteligente que adapta su estructura a las demandas que le imponemos.